Гюлахмед Маллалиев

Кандидат философских наук Загир Арухов оставил после себя богатое научное наследие — написал ряд фундаментальных работ по религиозному экстремизму, исламскому фундаментализму, концепции джихада в раннем исламе, подготовил , но не успел защитить докторскую диссертацию, посвященную джихаду и политике в исламской концепции правопорядка. Много написано и сказано и о бескомпромиссной борьбе министра по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан Загира Арухова с идеологами экстремизма и терроризма, его скрупулезной работе по выстраиванию эффективной системы СМИ, способной успешно противостоять информационным вызовам, стоявшим перед республикой на рубеже двух веков.

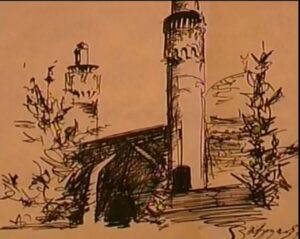

Однако за фигурой Арухова – дальновидного государственного деятеля, масштабного политика и крупного ученого – часто остается незамеченным Арухов-художник и творец – глубоко талантливый, удивительно одаренный и неординарно мыслящий человек с необычайно чутким отношением к жизни во всех ее проявлениях. Именно яркое творческое начало, гармонично сочетающееся с аналитическим складом ума, и стало той основой, на которой и выросла эта масштабная и до сих пор в полной мере неоцененная личность, чья прозорливость и умение смотреть сквозь годы вперед сыграли важнейшую роль в сохранении мира и стабильности в Дагестане в тяжелые годы.

Свои чувства выражал в стихах…

Загир Сабирович Арухов был человеком богато одаренным от природы. Об этом говорят все люди, которые близко знали его. Поэзия, живопись, каллиграфия, музыка – все давалось ему легко.

Он писал глубоко лиричные, задушевные стихи в честь своей невесты, а потом и супруги Альбины Сефербековны Аруховой.

«Целые поэмы были посвящены мне. Он был такой романтик… Я была засватана почти год. Он тогда учился в Москве, а я – здесь, в Махачкале. И за этот год – тогда ведь люди еще писали друг другу – он в письмах отправлял мне стихи. Сам же потом с помощью канцелярских скрепок собрал их – получилось несколько тетрадей. Они хранились в нашей прежней квартире, где мы тогда жили… Такие красивые стихи были… Целые поэмы. С использованием восточных, арабских образов и мотивов. И все были посвящены мне», – вспоминает Альбина Сефербековна. Вспоминает с сожалением, потому что после смерти Арухова его тетради со стихами были утеряны. Семья долго отходила от тяжелейшей утраты; по понятным причинам она не могла больше жить в доме, в подъезде которого был подорван Загир Сабирович и переехала жить в другое место, а вещи их перетаскивали знакомые и родственники. Когда вспомнили о них, было уже поздно…

Однако некоторые стихи Арухова сохранились. Они ярко характеризуют тончайшую поэтическую натуру автора, устремленную ввысь:

«Очень любил рисовать минареты…»

«Загир Сабирович мог посадить напротив кого-нибудь из детей и за минуту нарисовать его портрет . Как он рисовал! – Альбина Сефербековна широкими и энергичными движениями проводит по воображаемому холсту, передавая стиль работы Арухова-художника, и я вижу в ее глазах грусть, перемешанную с гордостью за любимого человека.

«Загир Сабирович мог посадить напротив кого-нибудь из детей и за минуту нарисовать его портрет . Как он рисовал! – Альбина Сефербековна широкими и энергичными движениями проводит по воображаемому холсту, передавая стиль работы Арухова-художника, и я вижу в ее глазах грусть, перемешанную с гордостью за любимого человека.

«Загир вообще был талантливым человеком. Мог, сидя за пианино, на слух сыграть или набрать любую мелодию. Одаренный человек был!» — вновь повторяет Альбина Арухова. – Он всегда рисовал минареты… Очень любил рисовать минареты. Еще рисовал природу, побережье Каспия…»

Интересно, что изначально Загир Арухов хотел выучиться на живописца. В первый год после окончания школы он поехал поступать в Московский художественный институт имени В. И. Сурикова. Но опоздал – то ли с подачей документов, то ли не смог вовремя достать требуемую медицинскую справку – и вернулся в родной Белиджи.

Альбина Сефербековна не спеша разворачивает свиток дорогих воспоминаний. Помедлив, она делится со мной историей, которая точно характеризует Загира Арухова, его отношение к родному краю.

– После окончания факультета журналистику МГУ, где Загир глубоко изучил и арабский язык, ему дали направление на работу в одну из арабских стран, точно не помню, в какую именно. В это время у нас родился первенец – наша старшая дочка… Была весна, стояла теплая погода, и Загир, перекинув пиджак через руку, зашел что-то купить в магазин рядом с корпусом МГУ. В магазине из нагрудного кармана пиджака выпал партийный билет Загира, пропажу он обнаружил только дома. А в советское время потеря партийного билета считалась считалась серьезным проступком… Правда, через некоторое время в университет позвонили из магазина и сообщили, что найден партийный билет на имя Загира Арухова. Вот из-за этого инцидента Загира не отправили за границу. Но ему, правда, предложили хорошую работу в Москве. На Загир сразу ответил отказом. Он мне потом объяснил свое решение так: «Я нужен там, где я родился. Таких, как я, в Москве очень много. Я буду больше полезен у себя на родине». В итоге мы вернулись в Дагестан».

«У него была удивительная тяга ко всему мусульманскому…»

«Когда мы возвращались из Москвы – тогда самолеты редко летали в республику, приехали поездом – у него было столько коробок с книгами… Загир как-то признался мне, что все деньги, которые ему отправляли родители, в Москве он тратил на покупку книг. И чтоб не терять их, придумал оригинальную печать, сам вырезал ее и ставил на все свои книги. На клише печати был вырезан одногорбый верблюд. Знаете, Загир очень любил верблюдов. Не знаю откуда, но у него была удивительная тяга ко всему мусульманскому – арабскому языку, восточной культуре, стихам персидских классиков, рукописям… Хорошо знал исламскую религиозную литературу. У нас дома сохранилась книга переводов хадисов, сделанных Загиром с арабского. Книжка называлась «Хадисы Пророка». Тогда было мало тафсиров на русском, хороших переводов, – продолжает Альбина Арухова. – Я также помню, что он к одному из праздников Ураза-байрам придумал открытки. Сам нарисовал, сам написал текст каллиграфической вязью, ходил в мечети Махачкалы и оставлял в качестве подарков мусульманские книги со вложенными в них своими поздравительными открытками. Он выучился каллиграфическому письму. Сам вырезал из доски стилос, макал его в чернила и выводил удивительно красивые арабские буквы. Настолько он любил ислам и все, что связано с ним».

«Загир, хоть сам и не молился, очень любил людей верующих. Молились родители его супруги, не пропускала ни одной молитвы мама и самого Арухова. «Как же я радуюсь, когда вижу, что они молятся», – делился он со мной. С большим уважением относился ко всем религиям. У нас дома каких только религиозных книг нет – Тора, Коран, Бхагавадгита, Евангелие. Он даже Библию для детей покупал. Загир считал, что вера одна, Бог един, хоть религии разные», – продолжает Альбина Арухова.

Эту свою гуманистическую позицию Загир Арухов реализовал уже в бытность работы министром, когда реализовал концепцию «Единого дома Дагестана», в котором должны мирно уживаться представители всех религий.

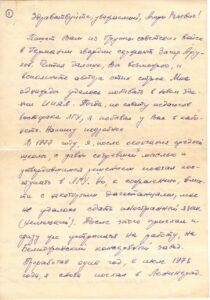

Нужно сказать, что у Загира Арухова интерес к восточной цивилизации, культуре, стремление глубоко изучать ее сформировались еще в школе. О настойчивости юноши в достижении цели позволяет судить написанное им в 1979 году письмо к Амри Рзаевичу Шихсаидову, в котором юный Загир просит известного ученого-востоковеда написать за него ходатайство в Институт стран Азии и Африки, поскольку в тот период студенты, не имевшие московской прописки, в вуз принимались только при наличии ходатайств общесоюзных ведомств и министерств о прохождении целевой подготовки. При чтении письма поражает стиль вчерашнего выпускника сельской школы – вполне сформированный, непринужденный, лаконичный; тактичность к адресату письма, а также умение точно излагать мысли и выражать свои чувства. В письме Загир с болью пишет о бюрократическом равнодушии и глухости, меркантильной приземленности дагестанских чиновников, к которым он ранее обращался с аналогичной просьбой — написать за него ходатайство в МГУ:

«… Обратился в обком КПСС.

«… Обратился в обком КПСС.

— Мы выдаем направления только в технические вузы…

Ищу дальше. Я в министерстве просвещения республики… Мне стало не по себе, но все же приведу слова, нервно брошенные в ответ на мою просьбу:

— Что вы все тянетесь в институты международных отношений, в восточные, к каким-то арабским языкам? Вон (назвал своего знакомого) окончил институт, аспирантуру, год работал где-то в Египте, приехал и переводит сейчас какие-то тексты. И все это делает за какие-то 120 рублей… Вот тебе и арабский…».

Было очень горько за него. Как же мне было объяснить этому взрослому, возможно, и уважаемому человеку, что не деньги интересуют меня, нет, не ради денег я тянусь в институт. Как же я мог ему объяснить? Как мог рассказать ему, что не хочу я считать томительные часы на нелюбимой работе, что не хочется мне считать годы до пенсии?

«…»

Целевое направление тот «нервный человек» с министерства мне так и не выдал.

— Востоковеды нам больше не нужны!.. — сказа он в том же тоне, желая закончить со мной разговор.

Я уехал в родной Белиджи и снова вышел на работу.

Осенью призвался в Советскую Армию, в Группу советских воск в Германии.

«…»

И где бы за эти годы не приходилось бывать: на учебных полях ли, в классах ли, на полигонах, меня ни разу не покидала мысль о восточном факультете, об арабистике.

Недавно из Москвы получил письмо, в нем снова ставится вопрос о целевом направлении на учебу. Вновь я спрашиваю себя: «Неужели нашей республике не нужны историки-востоковеды, коль ответственные ведомства не направляют на учебу. Ведь сколько неизведанного таит в себе история Дагестана. История Южного Дагестана, как и Дагестана в целом, представляет для меня нескрываемый интерес, особенно возросший после раскопок А.А. Кудрявцева в крепости г.Дербента.

Всем этим и многими другими, в частности, новейшей историей стран Ближнего и Среднего Востока я хочу заниматься после окончания Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ. Это цель моей жизни».

После этого не приходится удивляться тому, что что Загир Арухов так хорошо знал персидскую поэзию, которую читал в оригинале. Изучение языков было еще одной его страстью. Он в совершенстве владел арабским языком, знал английский язык, читал поэмы Фирдоуси на языке оригинала. По воспоминаниям бывшего декана филологического факультета ДГУ, профессора Шабана Мазанаева, однажды на филфаке ДГУ, где в тот период работал и Арухов, проходило мероприятие, посвященное восточной культуре, поэзии и языкам. «Выступали разные ораторы. Потом слово взял Загир Сабирович Арухов. И стал читать наизусть из Саади и Физули на фарси. Конечно, зал был впечатлен, и мы были в восторге».

«Любимым произведением Загира было суфийское стихотворение Саади Ширази «Эй, сорбон» («О, караванщик»). Он все время читал его – выразительно, с таким воодушевлением. Я помню даже первые строки: «Эй, сорбон, оҳиста рон, к-ороми ҷонам меравад», – подтверждает слова профессора и Альбина Арухова. – Сам учился всему. Я до сих пор поражаюсь его увлеченности. Он ездил в заброшенные сельские мечети, собирал разбросанные страницы рукописей и листы старых Коранов, потом сидел и шил из них книги – по листочкам. Очень идейный человек был… Я думаю, он очень многое бы сделал… Мне кажется, в этот короткий миг жизни Загир прожил столько, сколько люди не проживают всю свою жизнь… Он ведь спал всего четыре часа в сутки. По ночам сидел и работал – до четырех часов утра. Бывало, встану в полчетвертого – Загир сидит за компьютером. У него был небольшой кабинет в нашей квартире – три на три. Там было много книг и его компьютер. Ровно в половине восьмого вставал, купался и шел на работу. Я часто говорила: «Загир, ну ложись спать, уже четыре часа», а он мне всегда отвечал: «Высплюсь на том свете». У него теория была: человек, если ему суждено прожить 75 лет, из отпущенного времени – Боже, сколько же он говорил? А, вспомнила: 25 лет проводит во сне. И всегда повторял: высплюсь на том свете. Будто чувствовал, что ему отмерено мало».

… Я вижу меж миров, как жизнь со мной прощается

В жизни Арухова было немало удивительных ситуаций и событий, которые подтверждают необычность его творческой натуры, его неординарной личности.

По воспоминаниям учителя русского языка Белиджинской СОШ Рабият Шихкеримой, в своем сочинении четвероклассник Загир написал, что хочет стать министром: «В классе все засмеялись. Им тогда показалось это чем-то невозможным… Тогда еще он хотел стать министром. Еще в школе… Стал министром».

На надгробном камне Арухова высечены строки из Корана «Все мы от Аллаха и к Нему мы будем возвращены». Эти строки еще при своей жизни Арухов писал для надмогильного камня своего дяди, которого очень любил и уважал.

«Как сегодня помню, по вечерам в нашей квартире на Сепараторном поселке он своей рукой старательно выводил на трафарете эти строки – на памятник дяди. А в итоге через некоторое время после этого погиб сам. Я попросила, чтобы эти слова вырезали и на могильном камне Загира… Удивителен этот мир… Загир сам написал эти строки, и они в итоге оказались на его же памятнике», – качает головой Альбина Арухова. И тут же вспоминает другую, не менее мистическую историю из жизни супруга.

«В саду у родителей в Белиджах Загир посадил абрикосовое дерево. Мы часто, приезжая в гости, сидели под ним, пили чай из самовара, ели абрикосы. В тот день, когда Загир погиб, на дереве было много зеленых плодов. Вот вы не поверите, но когда исполнилось 52 дня после его смерти, посаженное Загиром дерево полностью засохло. Клянусь Аллахом! Все были поражены этим. Я не знаю, такое бывает или нет. Вспоминаю об этом, и мурашки идут по коже. Даже сейчас!» – волнение охватывает мою собеседницу.

P.S.

После общения с Альбиной Сефербековной, а также изучения жизни Загира Арухова, я понял, почему он так сильно любил стихотворение Саади «О, караванщик». В нем поразительным образом соединены многие мотивы жизни самого Арухова – и преждевременная разлука с любимым человеком, и предчувствие скорой смерти, и устремленность души в небеса, и ночные бдения, а также мотив любимого верблюда:

О, караванщик, тише звон! Мой сон со мной прощается.

Вослед усладе сердце вон, – душа, постой! – прощается.

Оставлен, сир я и разут, ничем уже не дорожу.

Как будто жизнь моя в грозу со мной стрелой прощается.

Лукавил я и делал вид, что весел, ветрен, деловит.

Но сокровенное кровит в проём дверной, прощается.

Эй, караванщик, мягче шаг! Там в паланкине спит душа.

Тут от любви к ней, не дыша, едва живой прощается.

«…»

Вернись не в грёзах, наяву, – тебя, желанная, зову.

Призывы в небеса плывут, мятеж с землёй прощается.

Ночами плачу. — Что молва? — Пустопорожние слова. –

Пущусь без цели, жив едва, а путь с уздой прощается.

Молил в слезах я: пусть верблюд устанет свой нести сосуд. –

Но тщетен был мой тяжкий труд, что и с тщетой прощается.

Живу мечтой о встрече с ней, не сплю ночей, не помню дней.

И будь, что будет, мне видней, – ей нрав крутой прощается.

Я слышал много разных слов, как души покидают кров.

И вот я вижу меж миров, как жизнь со мной прощается.